当东方园林邂逅西方哲思 ——解读董伟几何构成作品中的时空密码

董伟,著名美籍华裔艺术家,美国威斯康辛大学终身教授。走进他的几何世界,就像闯进了一个会呼吸的数学“迷宫”。作品中那些交织的几何图形,既是冰冷的数学公式,也是流动的诗意表达,细品却能发现暗藏着中国园林的深邃意境与西方哲学的思辨光芒。

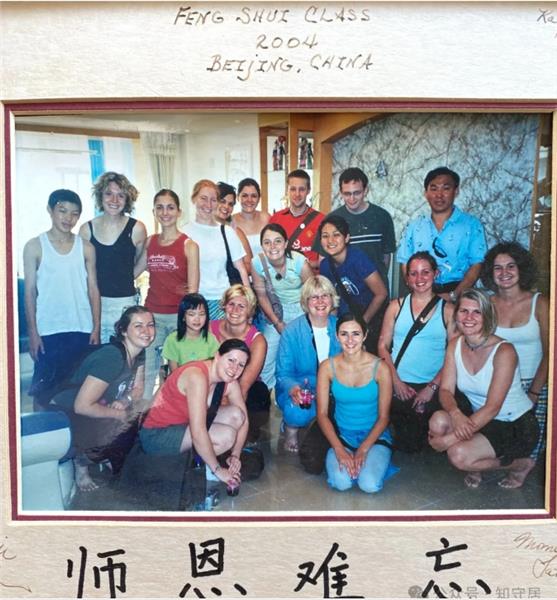

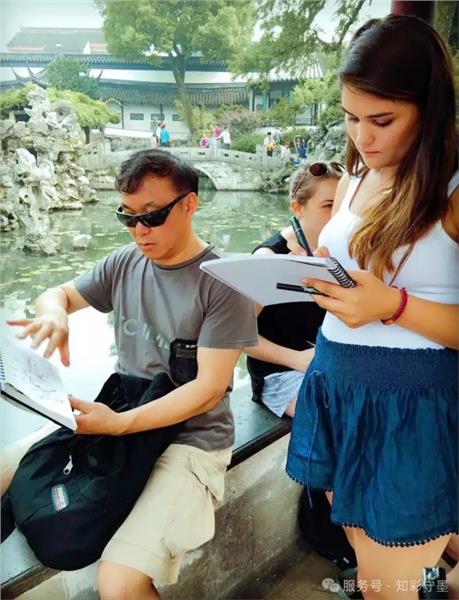

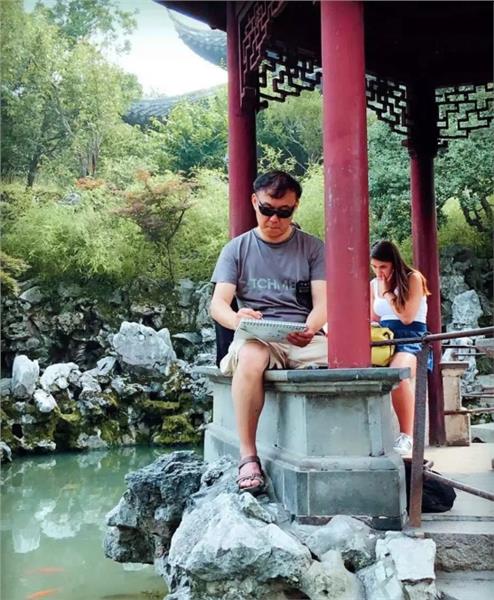

一、几何系列作品的创作背景董伟教授对中国园林的深刻理解与艺术情结,始于清华美院(原中央工美)求学期间。他曾在苏州古典园林进行系统性测绘与写生训练,伴着晨曦揣摩古代造园智慧,傍晚静观落日浸染廊檐,体悟园林艺术对人类感官与精神世界的精妙统合。这种朝夕相对的沉浸式体验,奠定了他对东方空间美学的认知根基。数十载的艺术实践,百余次探访苏州园林。验证了他给美国艺术生常讲的一席话:"若要真正理解东方文化与思维范式,必须置身中国园林。这里的叠山理水、移步换景,凝练着中国人特有的宇宙认知与审美哲学。"在他看来,园林不仅是建筑艺术,更是解码东方文明基因的立体密码本,那些曲径通幽的空间叙事与虚实相生的造境智慧,恰是传统美学精髓的具象呈现。

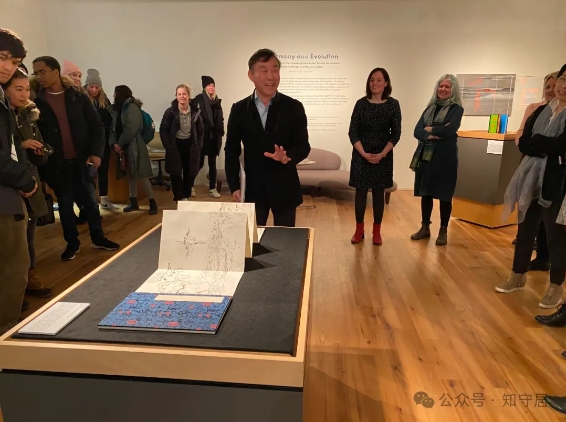

二、几何“迷宫”里的哲学对话著名美籍华裔艺术家董伟教授的几何构成系列,像是把苏州园林的假山回廊装进了棱镜。那些交错的长方形、正方形、菱形,旋转的圆形,层叠的三角形,既带着宋徽宗《千里江山图》的深远意境,又暗含着法国哲学家德勒兹"差异与重复"的哲学思辨。当我们站在他的作品前,仿佛同时踏入了留园的"移步换景"与柏格森的"绵延时间"。恰似艺术迷宫里的哲学对话一般。

三、构建曲径通幽的视觉魔术在《时空褶皱》系列中,董伟教授用青金石蓝与朱砂红的渐变色块,构建出立体的视觉“迷宫”。这些色块如同园林中的花窗,近处看似无序的几何拼贴,退后几步细观却浮现出完整的山水意象。这种"近看混沌,远观有序、曲径通幽、别有洞天"的艺术设计,暗合苏州网师园"小中见大"的造园智慧——犹如方寸之间藏着无限洞天。

四、体现差异与重复的宇宙韵律《永恒变奏》系列里,直径3~5厘米的圆形重复排列达N次之多,但每个圆都微妙地偏移若干毫米,色彩也从钴蓝渐变为群青。这种"重复中的差异"让人想起德勒兹《差异与重复》中的核心命题:真正的差异不是对立,而是在重复中生成新的可能性。就像杭州西湖十景"曲院风荷",每年荷花都在重复绽放,却因光影变化而呈现不同的美感。从而勾勒出人们对生活无尽的往昔回忆。

五、恰似流动生成的视觉诗篇在《液态时空》系列中,董伟教授用流动的金属质感颜料,在亚克力板上创造出类似敦煌壁画的晕染效果。那些看似随机的色块,实则遵循斐波那契数列的数学规律,形成螺旋上升的视觉节奏。这种"有序中的流动",与德勒兹"生成"哲学不谋而合——事物不是静止的存在,而是动态的过程。就像王羲之《兰亭序》中的笔触,每个字都在呼应整体的气韵流动。这种流动的景象形成了气韵生动的视觉诗篇。

六、犹如东西方时空观的当代和解在董伟教授的作品中,如同苏州狮子林的假山与巴黎蓬皮杜中心的钢结构奇妙地融合。《镜像园林》系列里,不锈钢镜面与宣纸肌理的碰撞,既保留了传统水墨的氤氲之气,又呈现出现代建筑的冷峻之美。这种跨文化的对话,让作品超越了简单的风格混搭,成为德勒兹"根茎理论"的视觉化呈现——不同文化脉络在碰撞中生长出新的意义。这也是东西方文化融通的当代诠释。

笔者心语

站在董伟的作品前,我们既是留园中的文人雅士,又是元宇宙里的数字游民。那些看似冰冷的几何图形,实则跳动着《周易》"生生不息"的哲学脉搏;那些重复的色块排列,暗藏着德勒兹"差异生成"的思想火花。当我们的目光在作品中漫游时,仿佛经历了一场跨越千年、横贯东西的时空旅行——这或许就是艺术最动人的力量:让古老的智慧在当代重生,让哲学的思考变得可触可感。(知彩守墨/知守居2025.4.6于北京东城,作者系中国收藏家协会书画收藏委员会副会长)